大国底气从“核”而来——承载荣耀与梦想,大国重器背后的核地质人

【导语】60年前的10月16日,中国西部戈壁中一声巨响,巨大的蘑菇云腾空而起。这一声巨响向全世界宣布:中国有了第一颗原子弹,中国拥有了自己的核技术!作为一名位中国人,我们为这声改变世界政治格局的声响而骄傲。三湘儿女为我国第一颗原子弹爆炸、第一颗氢弹升空、第一艘核潜艇作出的巨大贡献和牺牲。走进承载荣耀与梦想的湖南省核地质调查所,回顾中国核工业先驱者在三湘四水间筚路蓝缕的艰辛历程,震撼这段不能被历史湮没的荣光。

湘核先驱 筚路蓝缕

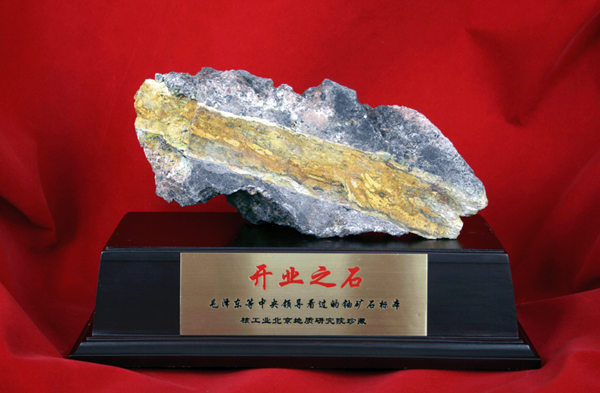

1943年5月,地质学家南延宗在广西调查锡钨矿的时候,在富钟县一带发现了铀矿。1954年,花山工作队在广西花山进行铀矿调查,采集了一块铀矿石标本,送往北京。后来,这块铀矿石标本被称之为“开国之石”。

1955年初,党中央决定组建铀矿地质勘查队伍。这一年,地质部三局309队第一分队(湖南省核工业地质局301大队前身)在广西富钟组建。同年,国务院第三办公室519队第一分队(湖南省核工业地质局304大队前身)在新疆伊犁成立。

1955年3月,一支秘密队伍进驻了长沙市窑岭的一座楼房。这支不到200人的队伍有朴素粗犷的汉子,有白净文弱的书生,也有威猛孔武的军人。外界没有人知道他们在干什么,也不知道他们是什么单位。但是从他们的神色和森然的警卫加上新中国刚刚成立时的社会氛围,足以让人们感觉神秘。

1955年8月,309队分成两个分队分赴广西贺县和湖南宜章进行普查。找矿员工作时旁边有全副武装的解放军战士护卫,战士不仅配备枪支,而且身上还挂了4个手榴弹——随时防范敌人破坏和窃取信息。找矿员每天带着“标配”——一台仪器,一个笔记本,一个饭盒、一张日本人留下的5万分之一的地图在大山中寻找。衣服被挂破,脚底磨起泡是常事。

经过专家们的鉴定,在第一批对象中,郴州宜章的金银寨是铀矿品质最好、矿藏最丰富的铀矿。苏联专家提出,必须在1959年以前开采500吨铀矿石,只有达到500吨以上的矿石才够有规模建立矿山,建造一个水冶厂,进而进一步提炼。

为了尽快制造出我国自己的原子弹,拼了命也值!309队开展了全方位的攻关。技术上的智慧和劳动强度都得到前所未有的迸发。为了赶工程,抢进度,采矿工人开展“千米掘进”竞赛,创造了月掘进1111米的世界纪录。

采矿坑道里的一线工人要下到距地面100米以下的坑道。地下水温度有40多摄氏度,最高达到50多摄氏度,人在里面就像进入蒸笼,工人一般都是光着身子在里面作业,尽管旁边还有自来水管对着后背冲凉降温,但是还是难以消除高温的炙烤。最厉害的还是污浊的空气,凿槽取样和采矿形成的灰尘弥漫坑道,而这些粉尘又是放射性物质。在当时条件下,因为缺乏适当的防护措施,不少人患上了严重的矽肺病。有的人在工作的过程中就倒下了。在今天的郴州市苏仙区有一座核工业系统的烈士陵园,这里,长眠着74位第一批为采矿捐躯的勇士。他们牺牲时大都在20至30岁。在苏仙区下湄桥,留下了一个远近闻名的“寡妇村”。

正如人们所熟知的那样,在后期的原子弹制造中,苏联撤走了所有的技术专家。中国在朝鲜战争中遭到了美国的核讹诈,中国的军事科技人员顶住压力,独立自主地完成了科技攻关,最后在西部罗布泊地区成功爆炸了原子弹。而最初的探矿、选矿主要在湖南完成。湖南人开采的矿原料不仅为第一颗原子弹爆炸,还为第一颗氢弹升空、第一艘核潜艇下水提供了第一批主要的核原料。这是湖南人为祖国的核工业事业做出的不可磨灭的贡献,这也是一段浸泡着苦难和奋斗,饱含着理想与信念的历史。

时代新篇,赓续辉煌

2021年7月,根据省地勘单位改革要求,原湖南省核工业地质局下属301大队、304大队、地调院、培训中心、探矿技术研究所五家单位整合组建湖南省核地质调查所(简称核地质所),是湖南省地质院管理的公益二类正处级事业单位,2021年12月核地质所在湘地大厦揭牌。步入新时代,核地质所这支历史悠久、功勋卓著的队伍,紧密围绕国家战略全局,聚焦省之大计、民之所盼,深入践行“一体两翼三支撑”的发展战略。他们凭借丰富的经验和卓越的找矿成果,为国家建设提供了专业的地质技术服务,全力打造“核能勘探”品牌,力争在“新一轮找矿突破战略行动”中展现新作为,携手共推湖南地质事业迈向高质量发展的新征程。

自成立以来,全所干部职工坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,全面服务“三高四新”战略定位和使命任务,大力实施“一体两翼三支撑”发展战略,秉持“强基、兴业、惠民”的工作理念,统筹推进改革发展稳定各项工作,对上积极争取,对外大力拓展,以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,全力以赴推动经济发展。

秉承湖南地质人“坚守、担当、探索、奉献”的核心价值理念,核地质所坚持党建引领,不断激发内在活力与创造力。先后荣获全国模范职工之家、国家级诚信单位、全国节约型公共机构示范单位、中华全国职工书屋等国家、省级荣誉20余项,获得国家级、省部级科技进步奖40余项,彰显了科研实力与创新能力。如今,核地质所已拥有矿产勘查等20余项甲级资质,实现了经济效益与社会效益的双丰收。

在核地质前辈的光辉引领下,满怀激情与梦想的年轻地质人,毅然接过前辈手中的接力棒,全身心投入到核地质事业的伟大征程中。湖南省核地质调查所下属的核地质调查分所,尽管仅有9名职工,却始终坚守核地质主业,勇立潮头,在铀矿勘查基地上挥洒汗水,书写着属于他们的辉煌篇章。

近五年来,核地质调查分所实施了10余个铀矿详(普)查和资源调查评价项目,提交了20余处成矿远景区和找矿靶区,项目成果优良率高达100%。其中,分所负责人沈亚飞同志被授予核地质所“先进生产者”和“劳动模范”,分所支部书记刘广同志则荣获省地质院“优秀党员”和“五四青年奖章”,分所和支部也先后获得核地质所“绩效考核优秀单位”和院所两级“先进基层党组织”称号。

核地质调查分所在深耕核地质主业的同时,还积极拓展大地质服务业,成功实施了核地质所首个放射性生态环境调查评价业务——长株潭绿心中央公园核物理环境监测评估项目。在漳州和湛江两个核电站基坑物探项目中,他们凭借扎实细致的野外工作、科学系统的综合研究,取得了高质量的成果,赢得了业主和院士验收团队的一致好评。此外,他们还联合中核南方地勘中心和中南大学,成功中标天然铀产业技术创新联合体“揭榜挂帅”科技攻关项目,深化了产学研合作,培养了一批优秀的青年科技人才。

37岁的秦丽是水资源勘查分所一名女地质队员。她在野外勘查一线工作了14年,无论是盛夏酷暑还是寒冬腊月,都阻挡不了她前行的脚步。在野外,她拉剖面、跑填图、辨岩性、追构造,工作上“打破砂锅问到底”;在办公室,她挑灯夜战,勾探槽、画钻孔、对数据、连矿体,遇事就做,事事“迎难而解”。经过无数个日日夜夜的奋战,秦丽带领的项目部成功提交了一个花岗岩型铀矿床,为湖南铀矿床的大家庭再添新成员。

“最愧疚的是对家人,特别是对孩子的陪伴。”秦丽一心扑在工作上,每当接到工作任务出差时,总是说走就走。很多夜晚,望着孩子熟睡的脸庞,秦丽眼眶湿润:“孩子很懂事,特别能理解妈妈的工作……”

地质筑梦,美好家园

心系职工冷暖,守护诗意家园。在工作生活的画卷上,在核地质所党政工关怀下的核地质人尽情挥洒属于核地质人的“诗与远方”。

怀揣关怀职工福祉的初心,核地质所积极开展各类活动,旨在全面提升职工的幸福感与归属感。在“核你悦读”、“核地玫瑰”读书会的引领下,每年定期举办“玫瑰书香”主题读书阅读活动,推动主题阅读活动有特色、接地气、聚人气。从“阅读经典好书 争做中国好网民”主题诵读活动,到“最美阅照、阅读短视频”活动评选,再到“好书我推荐”读书分享会,每一次活动都如一次次思想的碰撞,点燃了职工对知识的渴望与对美好生活的向往。2020年至今集体和个人先后获得湖南省总工会阅读活动“优秀组织奖”、“优秀职工阅读团队”、“芙蓉悦读者”、“芙蓉读书会”、“玫瑰书香家庭”等称号。

在职工“心灵驿站”,越来越多的职工考取心理咨询师基础培训合格证书投身志愿服务,其中有1名精神科职业医生,5名国家二级、三级心理咨询师,8名持证助理。“亲子关系破冰心理沙龙”、“一画在手 解压无忧”等心理健康讲座与团体辅导活动,不仅为职工当下的心理压力找到了释放的出口,更为未来可能出现的心理困扰提供了自我调节的钥匙。2022年12月,湖南省核地质调查所工会“心灵驿站”入选长沙市总工会职工“心灵驿站”十大扶持站点之一。

衡阳县困难职工欧伟文一家六口住在破旧的小平房内。欧伟文身体状况欠佳,不得不办理待岗,全家的重担落在了妻子一人的肩上。三个年幼的孩子和一位年迈的老人需要赡养,家庭负担异常沉重。

幸福路上,核地质所不让任何一位职工掉队。得知情况后,党委副书记、副所长张刚迅速行动,多次深入欧伟文家中走访调查,详细了解他们的实际困难。工会积极向上级申请省总困难帮扶资金,两年帮扶期间,持续为欧伟文一家提供物质上的援助。更重要的是,通过单位的帮扶,欧伟文顺利实现了再就业,为家庭带来了新的希望。在《困难职工脱困验收评定表》上签字时,欧伟文眼中闪烁着喜悦与感激的泪光:“感谢工会对我们的帮助,孩子们可以安心上学,我们家又燃起希望了!”

从困难职工帮扶到职工健康体检,从单身职工文化俱乐部到职工子女爱心托管班,工会总是能第一时间伸出援手,为职工排忧解难。

在新时代的浪潮中,核地质所工会秉持关爱职工身心健康的宗旨,积极响应国家全民健身号召,为职工们精心打造了一场场多元化、高品质的文体活动盛宴。篮球、气排球、羽毛球等系列精彩纷呈的体育活动为职工们搭建了展示自我风采、挥洒青春汗水、释放无限激情的璀璨舞台。工会在气排球领域,培养国家一级、二级裁判员11名与教练员2名,为气排球裁判后备力量注入了强劲的动力。这些专业人才的涌现,不仅提升了气排球爱好者的专业素养与竞技水平,更为核地质所在各级气排球赛事中屡创佳绩奠定了坚实的基础。

湖南核地质先驱用汗水、鲜血乃至生命托起了核工业的起步。在向中国式现代化进军的新征程上,湖南核地质人将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,牢记地质报国、服务为民初心使命,赓续核地质精神血脉,大力实施“一体两翼三支撑”发展战略,以新的地质智慧和力量,为奋力谱写中国式现代化湖南篇章作出新的贡献!(文/工会办 图/核地质所 编辑/麻 婧)

公安机关备案号:湘公网安备 43011102002234号

公安机关备案号:湘公网安备 43011102002234号