时值六月三十日,骄阳如火,炙烤着星城大地。恰如一份淬炼的热忱,工矿所的党员们循着历史指引,步入了长沙县春华镇这片被时光浸染的红土。明日就是党的生日,此行绝非寻常旅程,而是精神的溯源与重温。武塘纪念亭与抛砖屋场,如同大地深处埋藏的两颗火种,在七月的门槛前,静默燃烧,等待今日的深情回眸。

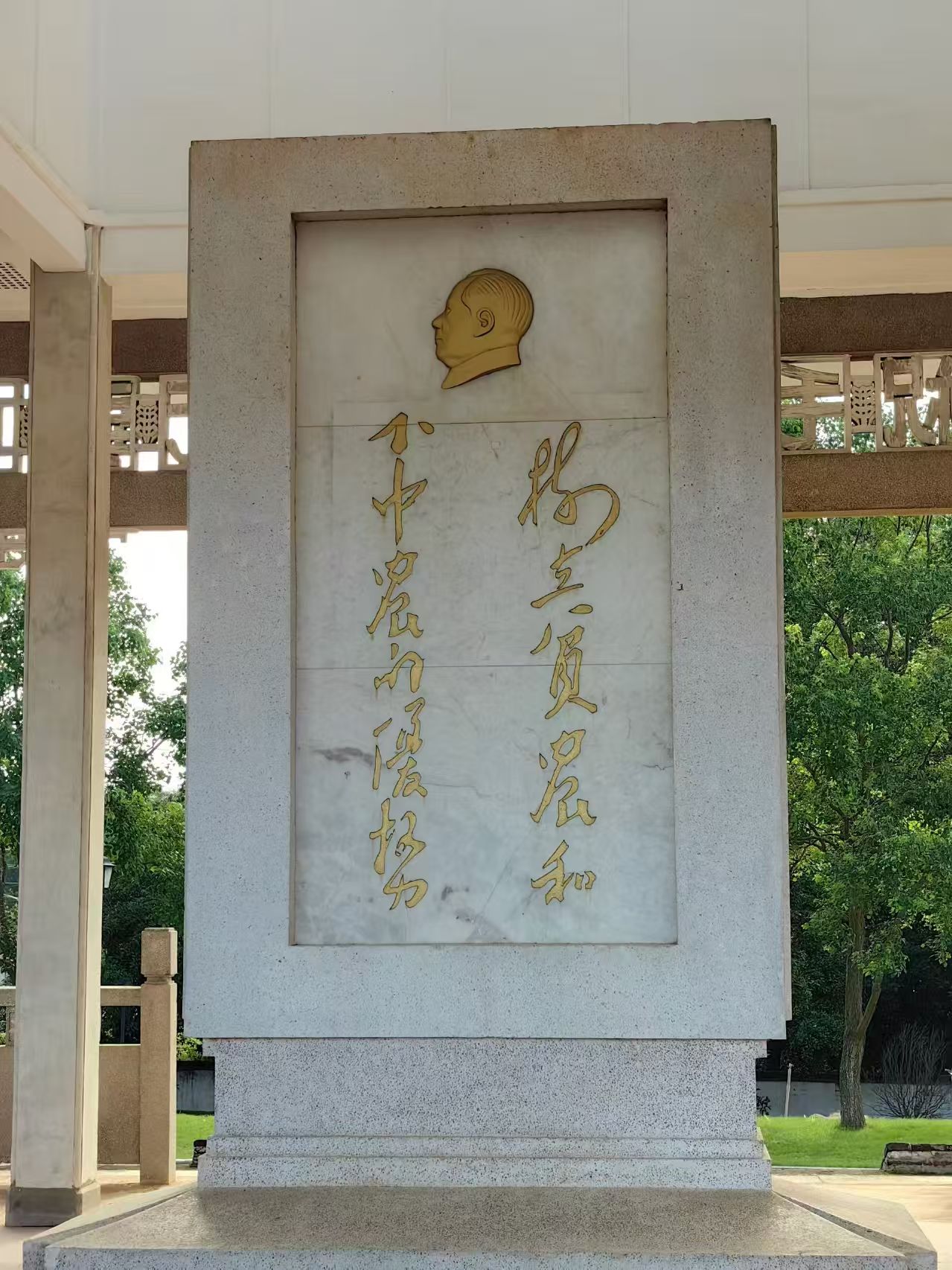

田畴环抱之间,武塘纪念亭庄然静立。一股混合着青草与泥土气息的凝重时光之感扑面而来。亭中,那方由汉白玉浑然雕琢而成的碑,通直如尺,稳稳立于苍穹之下,六月底炽烈的阳光抚过碑体,折射出内敛温润的光泽,竟似带着一丝微凉。碑上深深刻入石骨的几个大字——“树立贫农和下中农的优势”——苍劲笔锋,力透岁月烟尘。它决非悬浮于纸上的口号墨迹,其根须,已深深扎进脚下孕育着禾苗的春泥,缠绕着亭内陈列泛黄旧报中那仿佛仍在沙沙作响的湖南稻浪。指尖轻触碑座,仿佛能触碰到那个时代滚烫的脉搏:这是一种何其朴素而炽热的“重心下沉”!是将“优势”之重,不是浮在纸面,而是真正置放在那些躬身于土地、脊梁坚韧如松的人们肩上。亭周回廊悄然蜿蜒,犹如在无言低诉着一个至理:照亮人心的灯塔,其光芒必源于最深沉的泥土之中。

步履轻缓,穿过几垄在六月末阳光里奋力拔节、染上浓重青绿的禾稻,抛砖屋场那朴拙的身影便静静呈现。土黄色的砖墙无言伫立,多年风雨已将砖面打磨得光滑,然而细观之下,密布的砂砾颗粒纹理依旧倔强地粗糙外露。这“抛砖”之名,藏着厚重的典故。相传当年,参与建设的工匠们接力传递土砖,砖块在半空划过一道朴拙的弧线,此情此景催生了“抛砖引玉”的智慧期许——以春华实践为璞玉,期冀引来璀璨的光华。历史在此处,确实引来了厚重的“玉璧”:张平化、毛致用、华国锋、王震……这些名字所承载的重量,曾与这片土地紧密相连。他们栖身于这方寸土屋,头顶是茅草梁,脚踏是黄泥地。环视屋场内部,只余几件木质家具色泽斑驳,一方砖土垒砌的旧灶,以及窄小简朴的床板,这便是当时全部的“家底”。同行的一位银发如雪的老支书,此刻默默上前,手指微颤地细细抚过窗沿边一块块青砖,在粗糙的纹路上反复摩挲,声音里带着不易察觉的波澜:“这砖缝里,像是沁着…沁着汗碱味儿……明天就是党生日了,回看当年,首长们的身影就在这屋场上出出进进,裤腿儿挽得高高的,肩上落满了田野的风尘,手里攥的是和乡亲们一模一样的家伙什……哪分什么官阶高低?同吃一锅糙米饭,同干一样累脏活,心窝子里透出的那股子实诚的热气,才把人儿真正融在一块啊。”静立片刻,狭小的土屋内仿佛仍有沉稳坚定的脚步声在青砖地上隐隐回响。这泥土亲手垒砌的方寸之地,比任何雕梁画栋都更能淋漓展现“鱼水情深”。土墙表面粗砺的颗粒感,像极了一代代共产党人骨子里那份去伪存真、求实务本的本真质地。

六月底的原野,蝉鸣声是阳光的节奏,禾苗在热风里低低细语。此行,是庄严的纪念之旅,绝无一丝轻浮喧嚣。无论是伫立亭前凝望那承载历史的白玉碑铭,还是于土屋场中沉浸于那些简朴陈设的沉思,讲解员平实清晰的声音,恰如一股清泉,流淌在自然交织的声幕里。无人高声喧哗,无人逾矩触碰一砖、一石、一纸,界限之内是对历史无言的敬重。身着素色便装的参观者们步履轻缓,队列齐整,秩序井然。六月酷暑的汗水悄然浸湿了衬衫,紧贴后背,但眉宇间的庄重专注,却如磐石般没有丝毫松懈。这份肃穆,已然化入骨血,成为对前行方向自觉的遵循——那倡导务实、勤俭、严明的时代规约精神,此刻无需宣之于口,只化作步履无声的移动,目光沉静的洗礼,以及内心滚烫的无声回响。没有繁复礼仪,更无冗长铺陈,唯有目光与历史印记之间,深沉而无声的交流与对话,让记忆的温度穿透泛黄的纸张与冷硬的砖石,直接叩响每一颗虔诚的心灵。

正午日光灼灼,抛砖屋场的参观告一段落。我们带着心头的炽热与砖石的微凉作别,登上大巴,车轮滚滚,驶向下一个精神地标——陈树湘烈士纪念广场。 车窗外的田畴,生机勃勃的绿意在骄阳下铺展无垠。这片见证过“抛砖引玉”智慧实践、镌刻着“根植贫农”铮铮誓言的春华热土,早已焕发新颜。然而,当车子驶离,回望渐远——武塘纪念亭那方玉碑恰似历史永恒不移的刻度尺,抛砖屋场那粗砺的砖墙更像永不磨灭的赤子手印,在心头的印记反而愈加深刻清晰。

它们,是岁月深处恒久不移的坐标,无声昭示:真正不朽的丰碑,从不以耸入云霄的高度衡量,而以扎根大地、融入民心的深度为尺度。而那被我们在新程之上孜孜以求的时代“新风”,绝非无根之木、空穴之风,其精髓正是被一代代先辈擦拭明亮的“求实、清正、为民”底色的自觉传承与不懈擦亮。砖石触手之处或有微凉,而那血脉相承、为公为国的赤忱丹心,历经岁月,其滚烫尤胜昨日。这片红土上曾经镌刻的每一个铿锵足迹,都将沉淀为不可磨灭的精神基石,照亮我们的时代征程。

罗 斌

2025年7月1日中午于长沙