“透测地球”科普小课堂 | 当“天塌”变为地陷——“杞人忧天”背后的地质警示

《列子》中记载的寓言故事《杞人忧天》描述了一位杞人因担忧天地崩塌而寝食难安。原文中劝导者说:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”意思是地由土块堆积而成,充满四方,无需担心它会塌陷。

然而,在当代社会,地面塌陷已不再是杞人忧天的妄想。根据自然资源部发布的《2023年中国自然资源公报》,2023年全国共发生地质灾害3668起,其中地面塌陷193起。数据显示,地面塌陷不仅真实存在,且近年来的发生频率逐渐上升。

地面塌陷的定义与成因

地面塌陷是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下向下陷落,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种动力地质现象。

▲塌陷区域呈现规则的坑洞形态

地面塌陷的形成通常与地质结构、水文条件及人类活动密切相关,主要可分为自然因素和人为因素两大类:

1、自然因素

岩溶(喀斯特)塌陷:在石灰岩、白云岩等可溶性岩石分布区,地下水长期溶蚀形成地下空洞,当顶部岩层支撑力不足时,发生塌陷。

地震诱发塌陷:强烈地震可能导致地下岩层断裂或松散沉积层塌陷。

地下河或溶洞塌陷:地下水的冲刷、侵蚀作用使地下洞穴扩大,最终导致地表塌陷。

冻融塌陷:在冻土区,季节性冻融作用使土层结构被破坏,导致地面沉降或塌陷。

2、人为因素

矿山开采:地下采矿(如煤矿、金属矿)形成采空区,若回填不足或支护失效,易引发塌陷。

过度抽取地下水:长期超采地下水会使含水层压缩,导致地面沉降,严重时形成塌陷坑。

工程建设影响:隧道施工、基坑开挖、地下管道渗漏等可能破坏地层稳定性,诱发塌陷。

农业灌溉与排水:长期大水漫灌或排水不畅可能导致土壤湿陷或地下潜蚀,形成塌陷。

地面塌陷的主要类型

采空塌陷:由地下采矿活动引起。当大面积地下空间被开采后,上部岩层失去支撑,在自重作用下发生断裂、塌落,最终在地表形成塌陷坑。

岩溶塌陷:发生在岩溶地区,覆盖在溶洞或暗河上的松散土层在外力作用下突然塌陷,多形成圆锥形塌陷坑。这类塌陷常与地下水的溶蚀作用密切相关。

地面塌陷的主要危害

1、破坏建筑与基础设施

如韩国电影《地陷》所描绘的,一场暴雨引发的天坑在瞬间吞噬整栋建筑。现实中,塌陷会对城市道路、水电管网等基础设施造成严重破坏。

2、威胁生命安全

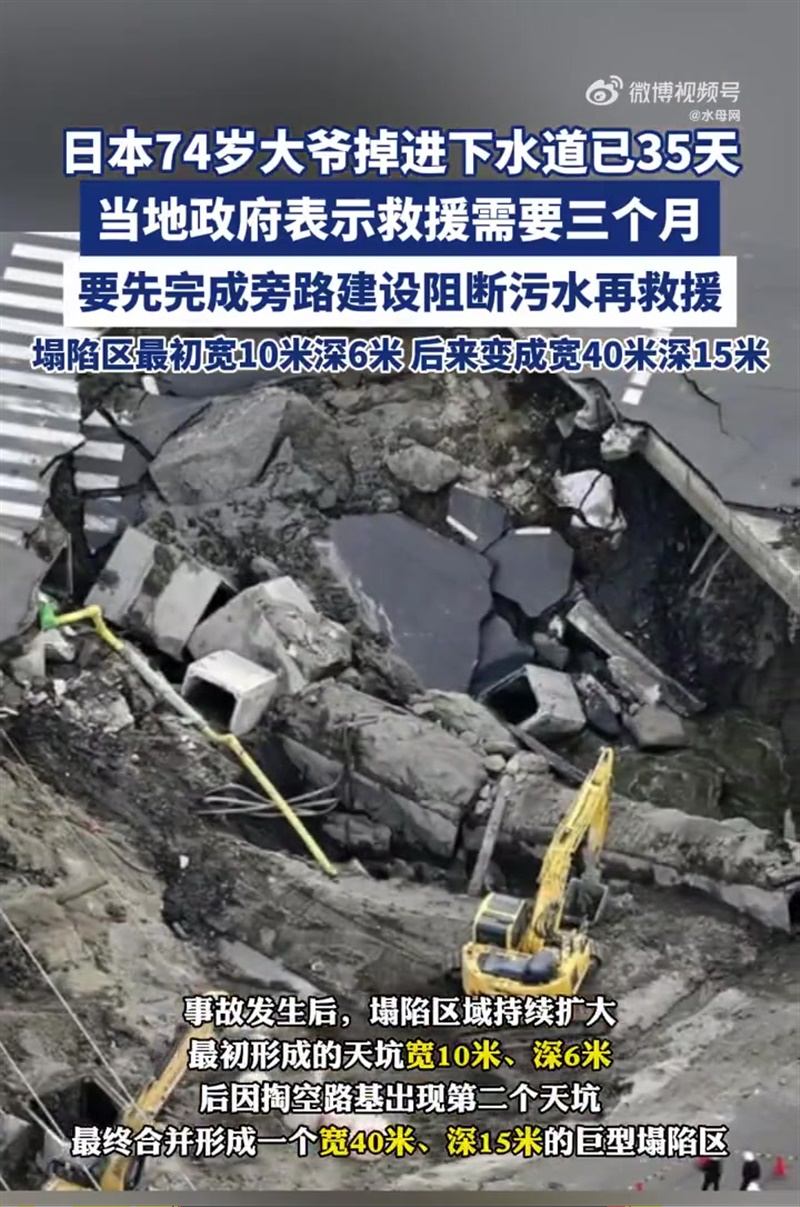

2025年1月28日,日本八潮市发生直径40米的地面塌陷,导致一名74岁司机连人带车坠入坑中。长达三个月的救援过程被媒体全程直播,凸显了此类灾害的危险性。

3、损毁土地资源

2024年4月,广西来宾市某村庄发生大面积岩溶塌陷,村民在插秧时,平整好的水田突然塌陷形成深不见底的巨洞,农作物全部被毁。类似事件在贵州、云南等喀斯特地貌区时有发生,不仅造成直接农业损失,还导致地表水系改变,引发长期生态问题。

4、危及水利设施

2023年8月,美国佛罗里达州一处水库因地下溶洞塌陷导致堤坝出现巨大裂缝,当局紧急疏散下游数万居民。同年12月,中国湖南某水电站因采空区塌陷引发坝体位移,被迫停止发电进行紧急维修,造成重大经济损失。

地面塌陷的预防与治理措施

一是加强监测预警,在地质灾害多发区开展勘探、遥感和地下水监测,建立重点区域监控系统;

二是控制人为因素,合理规划地下水开采,严格监管工程建设,对岩溶空隙进行科学填充;

三是实施工程治理,对已发生塌陷的区域采取注浆加固、回填塌坑、排水减压等措施。

结语

从“杞人忧天”到现代地质灾害防治,人类对自然界的认识不断深化。我们既要保持对自然的敬畏之心,也要通过科学手段积极防范灾害风险,进而实现人与自然的和谐共处。

(文图/肖超 文字编辑/彭静怡)

扫一扫在手机上查看当前页面

公安机关备案号:湘公网安备 43011102002234号

公安机关备案号:湘公网安备 43011102002234号