【6月28日】物化新谈——人才支撑(三)

2024年第17期

总第17期

学习路上

当今时代,人才是第一资源,科技是第一生产力,创新是第一动力,建设教育强国、科技强国、人才强国具有内在一致性和相互支撑性,要把三者有机结合起来、一体统筹推进,形成推动高质量发展的倍增效应。要进一步加强科学教育、工程教育,加强拔尖创新人才自主培养,为解决我国关键核心技术“卡脖子”问题提供人才支撑。要系统分析我国各方面人才发展趋势及缺口状况,根据科学技术发展态势,聚焦国家重大战略需求,动态调整优化高等教育学科设置,有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才,提升教育对高质量发展的支撑力、贡献力。要统筹职业教育、高等教育、继续教育,推进职普融通、产教融合、科教融汇,源源不断培养高素质技术技能人才、大国工匠、能工巧匠。

——2023年5月29日,习近平在二十届中央政治局第五次集体学习时的讲话。

地质湘风

省地质院党委书记 谈文胜

青年骨干是推动湖南地质事业高质量发展的生力军和中坚力量,希望大家勇挑重担、担当作为。

一要注重“飞轮效应”,永葆学习之心。克服“急于求成”的浮躁心理,厚积薄发,肯下笨功夫、练就真功夫、锤炼硬功夫,持之以恒推动事业的飞轮转出更多精彩。

二要注重“隧道效应”,恪守追梦之心。心存希冀、目有繁星,追光而遇、沐光而行,根植心中有梦的理想、点燃眼里有光的热情、积蓄脚下有路的力量,奋力在湖南地质事业高质量发展中书写浓墨重彩的篇章。

三要运用“复利效应”,秉承律己之心。用好“自律”这一利器,脚踏实地,涵养“平”的心态、迈好“稳”的步子、干出“实”的业绩,才有机会“手可摘星辰”。

四要警惕“鸟笼效应”,破除桎梏之心。打破“穿新鞋走老路”“拿新瓶装旧酒”的惯性思维,敢为时代弄潮儿、争做工作佼佼者、勇当行业排头兵。

五要防止“手表效应”,坚守执着之心。要有“一生只做一件事”的坚守、“一辈子做好一件事”的执着,“干一行爱一行专一行”,固守初心、化繁为简、锚定目标、深耕细作、水滴石穿。

六要激发“极限效应”,高扬进取之心。经常把自己逼到没有退路上来思考、逼到没有转圜余地中来设想,有最坏的打算、做最好的准备、尽最大的努力,最终绝路逢生、找到出路、开辟新路。

——2023年8月31日,在省地质院召开青年骨干人才综合素质提升培训班汇报座谈会时的讲话。

物化新谈

副所长、工会主席王粒共:习近平总书记指出:要更加重视青年人才培养,努力造就一批具有世界影响力的顶尖科技人才,稳定支持一批创新团队,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。为我们抓好人才队伍建设提供了遵循。一是要大力培养人才。积极鼓励职工攻读博士、硕士进行学历提升,广泛搭建人才交流学习成长平台,利用教育培训、跟班学习等形式锻炼人才,放手使用青年人才,为他们奋勇创新、脱颖而出提供舞台。二是要大力引进人才。积极与高校开展交流合作,充分发挥博士后科研工作站、重点实验室、工程技术中心等平台,多渠道引进高层次人才,打造创新团队。三是要大力激发人才活力。建立健全科技人才评价体系,优化科研环境,改善人才创新的软硬件条件,最大限度支持和鼓励科技人员开展创新创造。

科技合作室主任 李爱丽

地球化学过程与资源环境效应湖南省重点实验室博士陈礼然:科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。作为省重点实验室的一名青年职工,要主动承担科技创新重任,多维度助推新质生产力发展。一是优化科技创新布局,时刻关注地质领域的前沿技术和发展趋势,通过技术预见,有计划有目标申报科研项目,保障科技创新布局的系统性和前瞻性。二是推动科研项目落地,立足湖南地质的实际需求和特色,精准申报科研项目,提升科技创新的针对性实用性。三是整合科技创新资源,整合不同领域科技创新方面的资源,形成解决复杂问题的新思路,提高技术攻关能力。四是推动创新成果转化,积极推动科技创新成果的转化与应用,将创新成果真正转化为实际产品或服务。面对时代赋予的科技创新重任,我们要勤奋学习新理论新技术新方法,勇于探索、敢于突破,不断向科学技术的广度和深度进军,为湖南地质事业高质量发展贡献科技力量。

它山之石

甘肃自然资源系统统筹安排资金700万鼓励人才干事创业

日前,以甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院为依托单位的“自然资源部黄河上游战略性矿产资源重点实验室”,获批自然资源部高层次科技创新人才工程(地质找矿方向)创新团队,即“西秦岭地区多金属成矿与找矿创新团队”。

该重点实验室多措并举夯实人才培养与平台建设的根基,先后引进硕士研究生16人,培养博士研究生5人、高级工程师20人,为创新团队发展注入不竭动力。重点实验室获得甘肃省科技进步一等奖1项,中国科学院科技促进发展奖1项,2人入选甘肃省第一层次领军人才,2人获得自然资源部青年科技人才称号。

近年来,甘肃省自然资源厅党组牢固树立“人才是第一资源”工作理念,统筹推进各类人才队伍建设,制定印发全省自然资源人才发展规划,科学谋划全省自然资源系统人才工作。

“重点引进+专精培养+规范考核”多管齐下。针对部分重点领域人才缺乏、基层专业人才短缺等问题,加大引进高层次和急需紧缺人才力度,持续开展公开招聘和校园招聘工作,近三年引进各类人才1076人,其中硕士研究生以上学历占28.12%;统筹推进各类人才队伍建设,聚焦重点领域,在巩固地质、测绘等传统技术领域人才优势的同时,加大国土空间大数据、碳汇领域等复合型人才培养选拔力度;持续组织开展自然资源系统人才项目、科技项目,统筹安排资金700万元,鼓励人才干事创业、成长成才;举办省领军人才、陇原青年英才交流座谈会暨陇原青年英才签约仪式,注重营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围;始终坚持政策创新、制度创新、理论创新,在人才评价上牢固树立量才适用、人尽其才理念,进一步规范职称考核认定程序,积极推进自然资源领域特殊人才职称评价工作。省级自然资源系统享受国务院特殊津贴4人,省领军人才5人,享受省高层次技术人员津贴12人,陇原青年英才12人,自然资源部科技创新团队1个,科技领军人才2人,青年科技创新人才8人;省级自然资源系统人才队伍中,高级职称人才1612人,占比22.06%,正高级职称人才151人,占比1.69%。(中国甘肃网)

地球之美

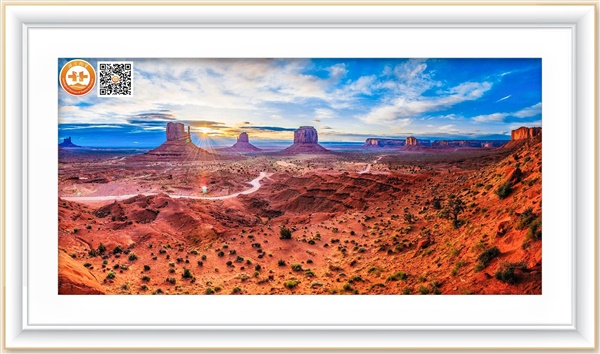

▲ 纪念碑谷是科罗拉多高原的一部分。谷底大多是含粉砂岩的卡特勒层地层或从河流切穿峡谷形成的砂沉积。纪念碑谷的鲜艳红色来自铁氧化物从风化的砂岩中暴露。谷中较暗的蓝灰色岩石则是来自氧化锰。

地质情怀

治学何尝有坦途,羊肠曲曲几经过。

临崖未许收奔马,待旦还需傲枕戈。

虎子穷搜千百穴,骊珠隐隔万重波。

倘因诚至神来告,倚剑长天一放歌。

——章鸿钊

章鸿钊,为中国近代地质学奠基人之一,是中国地质科学事业的开拓者。他从近代地质科学角度研究中国古籍中有关古生物、矿物、岩石和地质矿产等方面的知识,开中国地质科学史研究之先河,为中国地质界一代宗师。

(总策划/廖凤初、雷建斌)

首页

首页

公安机关备案号:湘公网安备 43011102002234号

公安机关备案号:湘公网安备 43011102002234号