湖南工人报 |从铀矿报国到生态赋能——湖南省生态地质调查监测所转型发展纪实

日期:2024-12-25 10:44

“我们生态所是功勋地质队,为中国第一颗原子弹提供了核原料……”10月16日,在湖南省地质院举办的庆祝新中国成立75周年暨纪念第一颗原子弹爆炸60周年职工风采展演中,相声《我这一家子》生动讲述了湖南省生态地质调查监测所(简称“生态所”)为我国“两弹一艇”国防建设和经济社会发展做出突出贡献的故事。幽默诙谐的语言,代代接力的传承,一代又一代的生态地质人,用青春和热血奏响了一曲曲壮丽的凯歌。

生态所,隶属于湖南省地质院,由原湖南省核工业地质局302大队和303大队两家铀矿地质勘查单位整合组建而成。拂去岁月的尘埃,302和303大队的名字依旧闪耀着光辉。作为新中国成立最早的铀矿地质队伍,为国家核工业地质事业谱写了光辉篇章。

历史车轮滚滚向前,时代浪潮汹涌澎湃。纵然拥有不朽的丰碑,生态所的发展也并非一帆风顺。随着新时代地质工作的重心调整,这支全国地质勘查功勋单位陷入了迷茫与困境。如何从传统单一核地质找矿中转型升级?如何从铀矿地质尖兵向生态地质排头兵转变?如何延续昔日荣光走高质量发展之路?他们给出了答案。

拓项目、强本领、双奔赴——“双联”赋能 破茧成蝶

“曾经找铀矿的我们是披着荣誉光环的,面对改革开放的时代变迁,有些无所适从”,生态所党委书记张健谈到,“项目不多、效益不佳,让不少职工感到困惑,好在生态所抓住了‘双联’机会。”

2022年初,生态所及所属湖南中核建设工程有限公司(简称“中核公司”)紧紧抓住与湖南省财政厅“双联共建”契机,着力推动新时代地质工作转型升级。在“双联”政策带动下,生态所按照湖南省地质院“一体两翼三支撑”发展战略部署,在基础性、公益性生态地质调查评价与监测,生态保护与修复示范工程建设,国土空间生态修复相关地质理论和技术研究等主责主业和核心职能上着力,在生态环境调查监测、生态保护修复、测绘地理信息等技术含量较高、附加值较高的行业领域发力,经营业绩稳定增长。

“‘双联’带来了许多新思路新业态,在省财政厅的大力支持下,我们与省自然资源厅、省生态环境厅、省应急管理厅、省农业农村厅、省林业局等厅局以及相关市县进行了深度合作”,生态所党委副书记、副所长陈学军说,“生态所以项目为抓手,在相关试点项目全过程实施中,作为技术支撑单位全面参与,凸显优势,扩大影响,推动产业优化升级。”

近五年来,生态所受省自然资源厅委托,作为技术牵头单位,与部分院属单位一道承担了全省14个市州122个县区的历史遗留矿山图斑核查工作,核查成果数据质量位列全国第六;助力湖南省成功申报“邵—怀历史遗留矿山生态修复示范工程项目”,获得中央3亿元支持资金;助力常德、益阳、岳阳、湘潭、娄底通过中央农村黑臭水体治理试点,获得中央7亿元支持资金,成为湖南省中央农村黑臭水体试点项目资金全过程监管服务单位……

项目的拓展离不开能力的提升。

2022年6月,省财政厅资环处创新“半月例会制”,听取工作进展,分析存在问题,与生态所及中核公司共同“会诊”,着力拓展数据分析、遥感技术应用、地勘项目资金管理等领域的业务能力。不仅如此,2023年,省财政厅还为生态所能力建设注入资金“活水”,打造生态地质实验室,取得相应资质,现已具备对水和废水、土壤和水系沉积物、固体废物等样本开展生态环境调查与生态修复检测的能力。实验室获取资质至今一年时间,已签订企业用地污染状况调查、耕地安全利用等检测项目合同额200余万元……

短短三年,生态所破茧成蝶,先后承担了地质勘查、生态保护修复、地质灾害防治、自然资源调查监测、地形地貌测绘、国土空间规划等一大批项目,为地方经济社会发展和生态环境保护修复作出了显著贡献。

重科研、建机制、促转化——科技创新 行稳致远

11月26日,中国地质灾害防治与生态修复协会正式发布了《国土空间生态修复创新适用技术推广名录(第一批)》,生态所中核公司的核心技术——“高陡岩质边坡‘藤立方+’生态恢复系统”技术榜上有名。

“‘藤立方’能够实现在高陡裸露岩质边坡一次种植永久复绿,利用藤本植物的立面攀爬能力和强大生命力,打造‘四季有景、三季有花’的坡面可持续生态系统”,中国地质灾害防治与生态修复协会常务理事、生态修复专委会专家、生态所原副所长罗忠行介绍,“它的厉害之处在于可应用大于73°的高陡边坡,是一种成本较低的快速绿化技术。”

“去年,我们承接的耒阳采石场边坡植被恢复工程得到了各级领导的高度评价”,生态所中核公司技术员刘斌说。该项目涉及耒阳市12座露天开采矿山,矿区边坡类型多为高陡岩质边坡,地层岩性复杂,边坡垂直高差为20—60m,大部分坡度在70°以上,技术难度大,施工条件差,导致一度没有单位承接,直到生态所接手,项目才正式启动。

面对这种高陡坡,传统喷播技术基本“束手无策”。“藤立方+”系统技术以“以线控制面”主动绿化模式为主,根据边坡高度的不同控制藤本种植槽的密度,因地制宜,保证了良好的复绿效果。

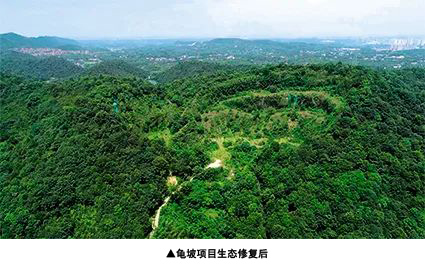

生态所深知,科技创新在转型过程中扮演着核心驱动力的角色。“藤立方”自创建以来,经生态所不断的技术创新与改进,在硬质防护边坡植被恢复、高陡岩质边坡植被恢复、矿山生态修复等生态保护修复项目与城市立体绿化、构筑物垂直绿化、立体生态车库、林下覆被绿化等生态园林建设项目中得到了广泛应用。长沙跳马龟坡、江苏宜兴卡顶山废弃矿山复绿和城步南山国家公园复绿等一系列项目得到相关各方高度肯定和广泛好评。

“藤立方”技术体系在“产、学、研、用”全产业链中成果丰硕,已获得发明专利、实用新型专利二十余项,相继推出了“藤立方”“藤立方+”“藤云”系列生态建设理念,并注册商标。

科技的高质量发展离不开科研团队和平台建设。生态所坚持创新驱动发展战略,一方面,加大“一室两中心一平台”创新研发建设,组建成立了生态地质实验室、“湖南省地表基质监测与生态修复工程技术研究中心”、“植被水土生态地面监测与修复湖南省工程研究中心”,打造高水平创新联合体,增强核心竞争力;另一方面,积极构建开放合作新格局,与省环境保护科学研究院、湖南科技大学、中南林业科技大学、南华大学等15家“政企学”建立战略合作伙伴关系,与省第二测绘院、中南林业科技大学联合共建省级科创平台,开展关键核心技术攻关,促进更高水平的“产学研用”结合,推进科技创新及成果转化。

“随着生态文明建设的持续推进,中核公司在生态保护修复和转型发展方面寻找到了新的切入点,那就是‘藤立方+’系统技术的研发应用和‘一室两中心’等科研平台的建设”,中核公司总经理、湖南省卓越工程师谢武平如是说。

强党建、育人才、促发展——人才造血 如虎添翼

11月底,湖南省第三届地质灾害调查员职业技能竞赛在长沙举行,吸引了来自全省地勘行业的30支精英团队、90名地质灾害调查领域的佼佼者同台竞技。经过激烈角逐,生态所喜获团体二等奖、突出贡献奖和4项个人奖。

此次带队负责人是生态所资源环境院院长王剑,曾在2022年第二届地质灾害调查员职业技能竞赛中获得个人一等奖,并代表湖南省参加全国大赛荣获第十名。“我参加过两届省赛和国赛,还算取得了一定的成绩”,王剑谦虚地说,“在我看来,技能竞赛是对我们专业技能的一次全面检验,有利于我们专业技能的提升。”在夺得省赛一等奖后,王剑被授予了湖南省青年岗位能手和省五一劳动奖章荣誉。

王剑的成长是生态所加强人才培养的一个缩影。生态所通过创立并持续强化“党建红引领生态绿”党建品牌,深入推动“湖南地质·资环生态”品牌建设,大力加强人才队伍建设,搭平台、打擂台、共成长,实现党业融合双升。生态所通过组织各类技术实操培训、技术比武等方式促进职工素质提升。除湖南省地质灾害调查员职业技能竞赛外,还积极组织职工参与省地质院第二届测绘地理信息行业职业技能竞赛暨省第八届测绘地理信息行业职业技能竞赛、林草湿样地调查监测技术培训班考试……以练促学、以比促学、以考促学,全所上下“干事创业、比学赶超”的氛围异常浓厚。

人才建设是转型成功的关键,生态所深谙此道。近年来,为提升干部职工的业务能力和综合素质,生态所持续开展“师带徒”活动,连续举办多届春季培训班、全面启动财务人才“青蓝工程”、按照省地质院“五百”专项行动要求深入开展“一位所领导联系一名青年优秀人才”专项行动、积极选派优秀职工参与青年骨干人才培训班……加强人才培养培训体系建设,为职工提供多样化的培训课程和发展机会,以不断满足新时代地质事业对高层次、复合型人才的需求。

不仅如此,生态所还加强人才激励机制建设,积极探索拔尖创新人才培养新路径。通过开展结构性人才公开招聘、青年人才双向实践锻炼、学术带头人选育、编制外人员规范聘用管理等,抓好人才“引”“育”“用”“留”关键环节,构建“近悦远来”的人才生态环境;完善绩效考核激励约束机制,建立更加公平的劳动薪酬体系;成立专门考核组,对于表现突出的职工,及时给予表彰奖励,充分调动工作积极性主动性创造性。

潮涌湘江千帆竞,奋楫扬帆正当时。踏上新时代地质事业的新征程,生态所所长杨世珍表示,未来,生态所将全面贯彻落实省地质院“一体两翼三支撑”发展战略,按照“一专多能”“一所一品牌”要求,做优公益职能,加强人才团队、仪器装备、数字地质建设,充分发挥生态地质实验室和两个省级科创平台作用,增强“藤立方+”技术体系的核心竞争力,加快培育生态地质新质生产力,推动产业做大做强、转型升级、高质量发展,争做全省生态地质调查监测排头兵。(本文刊登于《湖南工人报》2024年12月25日 第03版)